Objekt des Monats

Februar/März 2026

Das Gutenbergfenster mit Bleiglasbildern im Café Bachmann

Der größte Sohn der Stadt, Johannes Gutenberg (geb. 1400 gest. 1468), fand seine letzte Ruhestätte, wie es die Geschichtswissenschaft festhielt, in der Klosterkirche der Franziskaner in Mainz. Der Kirchenbau lag in etwa an der Straßenkreuzung Schöfferstraße / Schusterstraße / Ecke Alte Universitätsstraße. Im 16. Jahrhundert übernahm der Jesuitenorden die Klosteranlagen und erbaute in der Barockzeit gegenüber der Alten Universität und des Jesuitengymnasiums die neue Jesuitenkirche. Ob die Grabstätte Gutenbergs damals in die neue Kirche übernommen wurde, ist nicht überliefert. Das Gebäude wurde bei der Beschießung von Mainz 1793 zerstört.

Seit dem Jahr 2000 erinnert am „Jesuitenbogen“ zwischen Betzelsgasse und der Alten Universität die Gedenktafel Nr. 7 des „Gutenberg-Pfad“ an die Grabstätte Gutenbergs. Fünfzig Jahre zuvor erteilte Anton Bachmann, Konditormeister und Inhaber des gleichnamigen Cafés in der Betzelsstraße 20 dem Mainzer Heraldiker und Künstler Prof. Dr. Heinz Leitermann den Auftrag, für die Schaufensterfront entlang des Gässchens „Am Jesuitenbogen“ ein „Gutenbergfenster“ zu entwerfen. 1952 wurden fünf bunte Bleiglas-Bilder in das sog. „Gutenbergfenster“ in der „Mainzer Ecke“ des Cafés eingebaut.

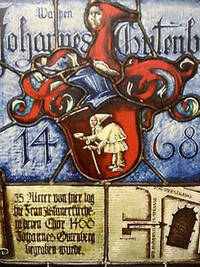

Das große Gutenberg-Bild zeigt in 2/3 der Fläche im oberen Bereich mit hellblauem Hintergrund das Wappen der Familie Johannes Gutenbergs mit dem Motiv des Pilgers mit der Schale in rot/silber sowie die Jahreszahl seines Sterbejahres 1468.

Das untere Drittel zeigt eine nach beiden Seiten aufgerollte Pergament-Rolle. Auf der linken Seite ist zu lesen: 35 Meter von hier lag die Franziskanerkirche, in deren Chor 1468 Johannes Gutenberg begraben wurde. Auf der rechten Seite erkennt man den Straßengrundriss Schusterstraße / Alte Universitätsstraße / Am Jesuitenbogen und den Grundriss der Kirche und des Café Bachmann.

Das Gutenberg-Fensterbild ist beim Umbau 2009 in unbekannten Privatbesitz übergegangen.

Die das Gutenbergbild umgebenden kleineren Altstadt-Motive „Fischturm“, „Eckhaus Bauerngasse / Ecke Löhrstraße“, „Schusterstraße mit St. Quintin“, „Erker am Alten Gymnasium“ und „Merian-Ansicht 1633 mit Dom“ gelangten 2019 in das Stadthistorische Museum Mainz.

November/Dezember 2025

Die Kindermilchflasche von Schott und der Babyflaschenwärmer von DBK

Beim aktuellen Objekt des Monats handelt es sich um eine Kombination aus zwei Objekten, die Kindermilchflasche von Schott und den Babyflaschenwärmer von DBK.

Die Geschichte der SCHOTT AG beginnt im Jahr 1884 in Jena, als der Chemiker Otto Schott gemeinsam mit dem Physiker Ernst Abbe und dem Mechaniker Carl Zeiss mit der Gründung des Glastechnischen Laboratoriums Schott & Genossen das Fundament für ein Unternehmen legt, das die Glasindustrie revolutionieren sollte. Breiteren Schichten wird das Jenaer Glaswerk erst mit seinen „feuerfesten“ Gläsern bekannt. Das von Otto Schott entwickelte Borosilikatglas verfügt über Gebrauchseigenschaften, die es für weite Anwendungsbereiche, bis hin zum „neuzeitlichen Haushalt“ geeignet erscheinen lassen. Erst durch die Erfindung dieses Glases wurde aus dem kleinen „Glaslabor“ ein international agierendes Unternehmen. So wurde 1921 die erste hitzebeständige Kindermilchflasche produziert und verhalf der Marke Jenaer Glas zum Durchbruch. Als Teil der Geschichte des Glaswerks werden zum Objekt des Monats auch Kindermilchflaschen aus verschiedenen Epochen gezeigt, aus den 30er Jahren, aus den 70er Jahren (produziert in Jena) und aus den 80er Jahren (produziert in Mainz).

Die Kindermilchflaschen aus Jena und ab 1952 auch aus Mainz sind so für viele Generationen ein Inbegriff der Säuglingsernährung geworden.

In den 50er Jahren wurden von der Firma DABA (heute DBK) Babyflaschenwärmer produziert, die die hitzebeständigen Flaschen bis auf eine gewünschte Temperatur erwärmen konnten.

So wie die Schott AG ist auch die DBK Group ein Beispiel für ein Unternehmen, das sich ständig wechselnden Herausforderungen stellen mußte, sich aber mit innovativen Lösungen und neuen Geschäftsfeldern auf dem Markt behaupten konnte. Wurden früher Heizdecken, Ölradiatoren, Babykostwärmer und Vaporisatoren hergestellt, sind es heute Heiz- und Kühllösungen für zahlreiche Applikationen wie Luftvorwärmung für Niedrigenergiehäuser, Schaltschrankheizer bis hin zur Beheizung von E-Zapfsäulen und Windkraftanlagen oder Cockpit Beheizung von Transport Flugzeugen. Heute ist der Bereich „Industrial Thermal Management“ (ITM), der innovative Heiz- und Kühllösungen für unterschiedlichste Industrieanwendungen konzipiert, das wichtigste Geschäftsfeld.

Der ausgestellte Babyflaschenwärmer der Firma DBK stammt aus einem Mainzer Haushalt in der Rheinstraße, wurde einer jungen Familie 1966 geschenkt und kam 1967/68 und später noch einmal 1971/72 zum Einsatz.

September/Oktober 2025

Backstein aus der Ziegelei Chr. Lothary

Ein Stein? Was ist denn bitte daran besonders? Zumal diese Backsteine bei der Altstadtsanierung ab 1972 regelmäßig in Schuttkübeln lagen, wo sie jeder hätte nehmen können.Viele wurden einfach entsorgt. Der hier gezeigte Ziegel kam als Schenkung des Mainzers Konrad Schué zum Stadthistorischen Museum Mainz. Zuvor war er in einem öffentlichen Brunnen am Kirschgarten verbaut. Er ist 6,2 cm hoch, 25,0 cm breit und 12,5 cm tief. Aufgeprägt ist der Name Christ. Lothary. Da das Unternehmen nur von 1862 bis 1882 Backsteine herstellte, mussder hier gezeigte Ziegel aus dieser Zeitspanne stammen.

Vermutlich errichtete der Bauunternehmer Christian Lothary (1814-1868), der aus einer Mainzer Handwerkerfamilie stammte, die erste Dampfziegelei im Raum Mainz.Städtische Bekanntheit erlangte Lothary durch den Bau einer Teilstrecke der Eisenbahntrasse Mainz-Worms ab 1847. Hierfür erwarb er in Weisenau einen Steinbruch, in dem Kalk und Lehm abgebaut werden konnten. 1852 erwarb Lothary in Weisenau ein Grundstück zwischen Rhein und Eisenbahn. Zusammen mit anderen Investoren ließ er 1856 die Aktiengesellschaft Rheinhessische Ludwigshütte ins Handelsregister eintragen, die hier eisenhaltige Bohnerze abbauen sollte. Bald wurde klar, dass die Vorkommen nicht ausreichten, um erfolgreich zu sein. Daher betrieb Julius Römheld, der für das Projekt nach Weisenau gezogen war, ab 1859 für einige Jahre in den Gebäuden der Hütte eine Eisengießerei, bis er ins Gartenfeld übersiedelte.

Ab 1862 richtete Lothary in den Räumlichkeiten eine Ziegelei ein, denn für seine Bauprojekte war die Verwendung eigener Materialien vorteilhaft. Seine Fabrik nutzte eine beweglicheDampfmaschine, eine sogenannte Lokomobile. Zudem verfügte sie über vier Brennöfen. 1864 holte Lothary die Genehmigung ein, zusätzlich eine Zementfabrik anzulegen.Im Jahr 1887 übernahm die Mannheimer Portland-Cement-Fabrik das Weisenauer Werk von Catharina Lothary. Das Unternehmen fusionierte 1901 mit dem Heidelberger Portland-Zementwerk. Noch heute betreibt Heidelberg Materials in Weisenau an der Grenze zu Laubenheim ein Mahlwerk. Der Steinbruch wurde jedoch schon vor fast zwei Jahrzehnten aufgegeben und renaturiert.

Juli/August 2025

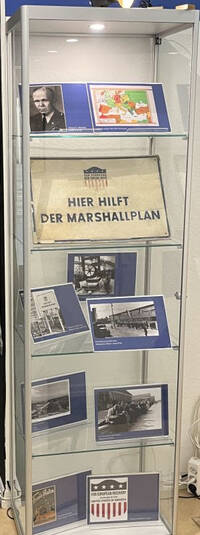

Hier hilft der Marshallplan

Der Marshallplan, offizieller Name: European Recovery Program (ERP), war ein groß angelegtes Wirtschaftsförderungsprogramm, mit dem die USA den Wiederaufbau in den europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg voranbringen wollten. Es ist nach seinem Initiator George C. Marshall (US-Außenminister von 1947 bis 1949) benannt. In den Jahren 1948 bis 1952 wurden im Rahmen des Marshallplans Hilfen von insgesamt rund 13,12 Milliarden US-Dollar vor allem an westeuropäische Staaten geleistet. Die westlichen Besatzungszonen in Deutschland bzw. ab 1949 die Bundesrepublik erhielten hiervon rund 1,41 Milliarden US-Dollar.

Rheinland-Pfalz profitierte erstmals im vierten Quartal 1948 von Lieferungen und Mitteln aus dem Marshallplan. Das ausgestellte Schild "Hier hilft der Marshallplan" stammt von einer der Baustellen auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität. Der rasche Anstieg der Studierendenzahlen machte eine Erweierung der Universität dringen erforderlich. Der Ausbau wurde durch Mittel aus dem Marshallplan gefördert.

Ein weiteres Beispiel zeigt die Förderung des wirtschaftlichen Neuanfangs von Mainz. Durch die Abtrennung der rechtsrheinischen Industrievororte als Folge der Grenze zwischen der französischen und der amerikanischen Zone fehlten der Stadt nicht nur die Gewerbeflächen, sondern auch Gewerbesteuereinnahmen in erheblichem Umfang. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ging deshalb nur schleppend voran.Daher war es für Mainz von unschätzbarem Wert, dass Erich Schott das Angebot der Stadt annahm, hier das Jenaer Glaswerk Schott & Gen. (heute: Schott AG) auf dem erweiterten Gelände des ehemaligen Schlacht- und Viehhofs anzusiedeln. Die Stadt Mainz kam dem Unternehmen finanziell entgegen und erließ ihm bis Ende 1958 Grund- und Gewerbesteuer. Am 2. Juni 1951 erfolgte der erste Spatenstich. Am 10. Mai 1952 fanden die feierliche Eröffnung und der erste Glasguss statt. Das Werk entwickelte sich rasch zum größten gewerblichen Arbeitgeber der Landeshauptstadt und zum zweitgrößten Industrieunternehmen in ganz Rheinland-Pfalz. Der Bau wurde mit Krediten aus dem Marshallplan gefördert.

Mai/Juni 2025

Die Stechuhr von Hemden-Herberg

Die Hemdenfabrik Hemden-Herberg wurde 1904 von Georg Herberg gegründet. 1933 hat Georg Stehle, der bei Hemden-Herberg in die Lehre ging, die Firma gekauft. Sein Sohn Heribert absolvierte ebenfalls seine Ausbildung bei Hemden-Herberg, er ist der einzige Wäscheschneidermeister in Deutschland.

Die ausgestellte Stechuhr war für das Verkaufspersonal gedacht. Sie stammt aus der Zeit um 1979. Die 12 im Verkauf Beschäftigten besaßen eine Stechkarte, die beim Kommen und Gehen in den Schacht der Stechuhr gesteckt wurde. Die Stechuhr druckte die Durchgangszeit der Arbeitnehmer mit Datum auf einen Papierstreifen im Innern der Stechuhr. Dazu stellte der/die Beschäftigte beim Kommen und Gehen die Zeiger der Stechuhr auf den Namen oder die Personalnummer. Mit einem Stich des unter dem Zeigerende befindlichen Dorns in das zur Person gehörende Loch wurde durch Hebelmechanismus die Zeitstempelung auf dem Papierstreifen im Innern der Stechuhr ausgelöst.

Die Geschichte der Stechuhr zur Erfassung der Arbeitszeit, oft passender auch Kontrolluhr genannt, geht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Im Zeitalter der Industrialisierung entwickelten sich Stechuhren als dokumentierende Systeme immer weiter. Waren dies zu Beginn noch Loch-Markierungen, so setzen sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor allem Zeitstempel-Systeme durch, welche die aktuelle Zeit direkt auf den Papierstreifen druckten.

Auch wenn heutige Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit die Erfassung von Arbeitszeiten oft in den Hintergrund treten lassen, ist die Arbeitszeitenkontrolle heute noch vorhanden. Allerdings wurden mit dem Siegeszug der Mikrocomputer und moderner Speichertechnologien analoge Stechuhren durch digitale Nachfolger ersetzt. Hierbei kommt mit fortschreitender Digitalisierung immer mehr die Auswertung biometrischer Daten zum Einsatz.

März/April 2025

Stühle Nr. 3100“Ameise“ und 3107 „Serie 7“ von Arne Jacobsen /Fritz Hansen für das Neue Mainzer Rathaus

Die Mainzer Bürgerschaft sollte endlich nach 500 Jahren wieder ein Rathaus erhalten. 1969 einigte man sich auf den Entwurf der dänischen Architekten Arne Jacobsen und Otto Weitling, der einen modernen Bau unmittelbar am Rheinufer vorsah. Das Mainzer Rathaus wurde von Anfang an als Gesamtkunstwerk verstanden. So wurden auch die Sitzmöbel 1973 nach Entwürfen Arne Jacobsens bei Fritz Hansen hergestellt. Von den etwa sechs Typen der Stuhlserie 7 (1950 und später) zeigen wir als Objekte des Monats 03-2025 die Stühle 3100 und 3107.

Die Konferenzräume im Mainzer Rathaus tragen die Namen der Partnerstädte von Mainz. Die darin enthaltene Bestuhlung von A. Jacobsen / F. Hansen ist wie das Rathaus selbst denkmalgeschützt. Im Mainzer Rathaus wurde die „Ameise“ in den Kantinenräumen im 5.Obergeschoss, die „Serie7“ in einer lederbezogenen Form in den Sitzungssälen Raum Zagreb und Erfurter Zimmer im Erdgeschoss eingesetzt.

Die „Ameise“ war der erste Stuhl Arne Jacobsens aus Schichtholz. Jacobsen griff dabei auf Ideen der organischen Gestaltung von Sitzmöbeln auf, die in den 1930er und 1940er Jahren entwickelt wurden.

Als Reaktion auf die Kritik an der „Ameise“ wurde als vierbeiniger Stuhl mit/ohne Armlehne das Modell Serie 7 entwickelt. Er gehört zu den erfolgreichsten Stuhlmodellen Jacobsens.

November/Dezember 2024

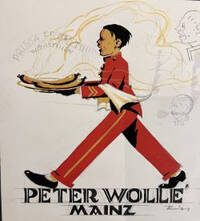

Werbeteller der Metzgerei Peter Wollé in Mainz

Im 20.Jahrhundert waren kleine Geschenke mittelständischer Betriebe an treue Kunden üblich. Diese erfreuten sich großer Beliebtheit, die bis heute in Sammlerkreisen anhält. Unser aktuelles Exponat stammt aus den späten 1920er Jahren. Es handelt sich um einen Werbeteller der Metzgerei Peter Wollé.

Eine Werbefigur „Eilender junger Mann“ trägt eine Platte mit dampfenden „Frankfurter Würstchen“. Darüber halbkreisförmig zweizeilig die Schrift

PETER WOLLÉ

HOFLIEFERANT MAINZ

Darunter steht ebenfalls halbkreisförmig zweizeilig die Aufschrift

WURST- u. KONSERVENFABRIK

FRANKFURTER WÜRSTCHEN

Der Werbeaufdruck ist in rotbrauner Farbe gehalten und auf Glasur gedruckt, die Beschriftung erfolgte mit Großbuchstaben. Das gesamte Signet mit der Werbefigur wurde von dem Mainzer Grafiker und Maler Carl Ries entworfen. Die Werbeteller wurden ab 1929 von der Firma Villeroy & Boch in Bonn produziert.

Das ausgestellte Exponat wurde von einem Mitglied des Fördervereins Stadthistorisches Museum Mainz e.V. erworben und 2024 dem Museum geschenkt.

Zur Historie der Metzgerei: Peter Wollé übernahm 1872 die Metzgerei von Jakob Meyerhuber. Wollé verstand es, sich mit hochwertiger Ware einen Namen zu machen. Nach der Auszeichnung als Großherzoglich Hessischer Hoflieferant wurde ihm 1889 bei der Weltausstellung in Paris auch noch eine Goldmedaille als bester Hersteller von „Frankfurter Würstchen“ verliehen.

1891 ging Peter Wollé in den Ruhestand. Der Name Peter Wollé blieb der Metzgerei in der Schusterstrasse 42 bis 1985 erhalten. Seit 1986 wird das Geschäft in alter Tradition von der Metzgerei Graaf fortgeführt.

Oktober 2024

Apothekerwaage und Zubehör

Aufgabe der Apotheken ist die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten. Dazu gehören die Abgabe, Prüfung und Herstellung von Arzneimitteln. Für die Herstellung von Medikamenten werden geeignete Räumlichkeiten und Gerätschaften benötigt. Dazu zählen Waagen, Mörser mit Stößeln und Reibschalen. Gegenwärtig sind Waagen als elektronische Messgeräte ausgestaltet. In zurückliegenden Zeiten kamen Waagen unterschiedlichen Typs zum Einsatz. Zu unterscheiden sind Rezepturwaagen (umgangssprachlich: Apothekerwaagen) und Analysewaagen. Die Herstellung von Arzneimitteln erfolgt nach Rezepten eines Arztes oder einer Ärztin. Es handelt sich um Individualrezepturen, die auf die speziellen Bedürfnisse des Patienten abgestellt sind. Zur Herstellung von Arzneimitteln sind ausschließlich approbierte Apotheker*innen und pharmazeutisch-technische Assistent*innen berechtigt. Das als Objekt des Monats präsentierte Exponat einer Rezepturwaage wurde in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut. Sie stammt aus der Bärenapotheke in der Mainzer Oberstadt. Thomas Nonnenmacher hat sie von Apotheker Udo Wicker erworben, als dieser sich im Zuge der Übergabe der Apotheke an eine Nachfolgerin von mehreren Einrichtungsgegenständen trennte. Die Waage, wie auch die anderen ausgestellten Gegenstände, schenkte Herr Nonnenmacher am 1. Dezember 2017 dem Stadthistorischen Museum Mainz.

Juli 2024

Gesellschaftsspiele

Wer hat nicht Bilder von spielenden Hundewelpen, Raubkatzen oder auch Delfinen vor Augen!

Insbesondere bei Säugetieren lässt sich dieser Spieltrieb mehr oder weniger stark beobachten. Auf den ersten Blick mag man diesem Spielen keine Bedeutung beimessen und findet es einfach nur lustig, aber es beinhaltet doch einen wichtigen Lernfaktor. Durch das Spielen werden sowohl der Körper als auch Verhaltensweisen trainiert, die für Herausforderungen im Erwachsenenalter wichtig sind und das Überleben garantieren sollen.

Somit sind Spiele und Spielzeug von Beginn an Bestandteil der menschlichen Entwicklung. Neben den Spielen, die den Körper trainieren, z.B. von den olympischen Spielen im antiken Griechenland über die Turniere im Mittelalter bis zu den olympischen Spielen der Neuzeit, hat sich eine unzählige Anzahl von Gesellschaftsspielen entwickelt. So gibt es Brettspiele, Würfelspiele, Kartenspiele, Denkspiele, Glücksspiele bis hin zu Computerspielen. Auch die Spielfiguren und das Spielzeug wurden mit der Zeit immer komplexer, von Steinen und Knochen über Glasmurmeln und Zinnfiguren bis hin zu Puppen, Dampfmaschinen und heutigem High-Tech Spielgerät.

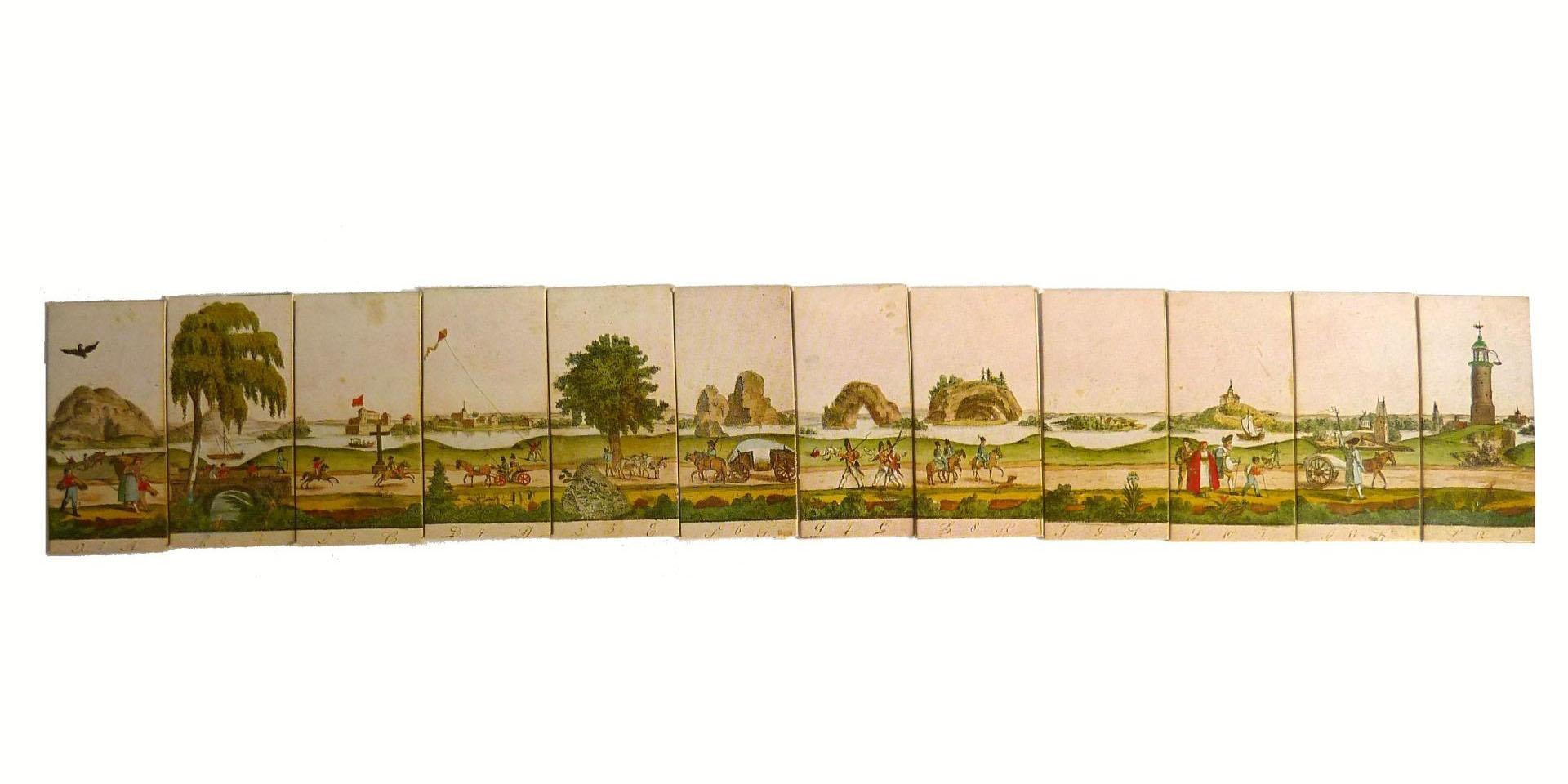

Bei dem ausgestellten Spiel „Darum keine Feindschaft nicht!“ handelt es sich um eine Variante des allseits bekannten Würfelspiels „Mensch ärgere Dich nicht“. Das Spiel „Mensch ärgere Dich nicht“ geht zurück auf das indische Brettspiel Pachisi. Da der Name des Spiels gesetzlich geschützt ist, existieren weltweit viele Varianten des Spiels mit unterschiedlichen Namen. Eine davon ist das ausgestellte Spiel „Darum keine Feindschaft nicht!“ vom Jos. Scholz Verlag Mainz, das ca. 1925 produziert wurde. Auch alle anderen ausgestellten Spiele wurden vom Jos. Scholz Verlag Mainz herausgegeben.

Der Verlag Jos. Scholz wurde 1793 in Wiesbaden gegründet und siedelte 1830 nach Mainz über. In den Folgejahren wurde der Verlag zu einem bedeutenden und international sehr erfolgreichen Unternehmen ausgebaut. Der Jos. Scholz Verlag Mainz wurde bekannt als einer der ersten Kinderbuchverlage. Die Produktion umfasste Bilderbücher, Bilderbögen, Malvorlagen, Gesellschaftsspiele, Papiertheatre, Puzzle etc. Nach herben Schicksalsschlägen im Zweiten Weltkrieg existierte der Verlag noch bis in die 1970er Jahre in Mainz.

Oktober 2023

Lesebrille des Rabbiners Sali Levi

Die Lesebrille ihres Mannes hatte Margarete Levi mit nach Amerika genommen. Ihre Tochter Ruth bewahrte sie nach dem Tod der Mutter als Andenken an ihren Vater auf. Sali Levis Enkeltochter Regina Lackner übergab die Brille bei ihrem Deutschlandbesuch 2021 unserem Museum für die Dauerausstellung „Magenza – 1000 Jahre jüdisches Mainz“, als Erinnerungsstück an einen bedeutenden Mainzer Rabbiner.

Dr. Sali Levi, geboren 1883 in Wiesloch, gestorben am 25.04.1941 in Berlin:

Sali Levi wurde am 2. November 1883 als Sohn eines Kaufmanns im badischen Wiesloch geboren. Nach dem Abitur entschloss er sich zu einem Rabbinerstudium. 1902 trat er in das Jüdisch-Theologische Seminar in Breslau ein, studierte daneben Philosophie und promovierte 1906 in Erlangen. Noch vor Abschluss der Rabbinerausbildung wurde er 1909 als zweiter Rabbiner an die neue Synagoge in Breslau berufen. Er heiratete Margarete Weissmann, die aus einer künstlerisch orientierten Kaufmannsfamilie stammte. Sie war eine begabte Pianistin, die bereits in jungen Jahren in Breslauer Konzertsälen auftrat. Nach der Eheschließung gab sie ihre musikalische Karriere auf. Die ersten beiden Kinder, Hilde und Hans, wurden in Breslau geboren, die jüngste Tochter Ruth später 1920 in Mainz.

Im Ersten Weltkrieg meldete sich Sali Levi freiwillig und tat Dienst als Feldrabbiner. Im Sommer 1918 wurde er als Nachfolger von Prof. Siegmund Salfeld auf die Rabbinerstelle an der reformierten Synagoge in Mainz berufen. Levi erwarb sich schnell die Anerkennung der Gemeinde und der Öffentlichkeit und war ein geschätzter Redner. So bat man ihn, 1929 zum zehnten Jahrestag der Weimarer Verfassung die Festrede vor mehreren tausend Gästen in der Mainzer Stadthalle zu halten. Er wirkte in vielen wichtigen jüdischen und nichtjüdischen Organisationen mit, war einer der Mitgründer der Mainzer Volkshochschule und eröffnete 1926 den Denkmalfriedhof auf dem Alten jüdischen Friedhof sowie das Museum für jüdische Altertümer in einem Anbau der Synagoge in der Hindenburgstraße.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten versuchte er seine Gemeinde so gut wie möglich zu schützen und verstand es, geschickt mit Vertretern der Gestapo und anderer NS-Dienststellen zu verhandeln. 1934 richtete er mit Genehmigung der Schulbehörde die Jüdische Bezirksschule Mainz ein, die in einem Anbau der Hauptsynagoge Platz fand. Hier wurden die Kinder ausschließlich von jüdischen Lehrkräften unterrichtet, konnten eine behütete Schulzeit verbringen und wurden auf die Emigration vorbereitet. Sali Levi übernahm zunächst die Leitung der Schule, bevor er sie an den Oberstudienrat Dr. Eugen Mannheimer übergab, der seine Stelle an der Oberrealschule für Jungen verloren hatte.

Anfang 1939 reisten Sali Levi und seine Frau in die USA, um ihre beiden jüngeren Kinder Hans und Ruth zu besuchen, die wegen der fehlenden Möglichkeiten einer Berufsausbildung für jüdische Jugendliche Deutschland bereits verlassen hatten. Die älteste Tochter war nach Palästina emigriert. Von der USA-Reise kehrte das Ehepaar Levi nach Mainz zurück, da der Rabbiner seine Gemeinde nicht im Stich lassen wollte. Nach Kriegsbeginn, mit der zunehmenden Ausgrenzung und Verfolgung der Juden und ihrer Konzentration in „Judenhäusern“, wurden die Anforderungen an Sali Levi immer größer. Zuletzt musste er zusätzlich die Gemeinden in Darmstadt, Worms, Bingen und Gießen betreuen. Die hohe Arbeitsbelastung und die ständigen Schikanen der Gestapo zehrten an seinen Kräften. Erst jetzt entschloss er sich, mit seiner Frau Deutschland zu verlassen. Die jüdische Gemeinde in Brooklyn hatte ihm eine Rabbinerstelle angeboten.

Das Ehepaar reiste Ende März 1941 nach Berlin, da Juden zu dieser Zeit die Ausreiseformalitäten nur noch dort abwickeln konnten. Die lange Wartezeit auf die Papiere war zermürbend. Am 25. April 1941 erlitt Sali Levi einen Herzanfall und starb. Er wurde von Rabbiner Dr. Leo Baeck auf dem jüdischen Friedhof Weißensee bestattet. Margarete Levi musste die Reise allein antreten. In einem verplombten Waggon wurde sie gemeinsam mit anderen Emigranten quer durch Europa nach Lissabon gebracht, um das Schiff nach Amerika zu besteigen. Sie lebte zunächst in New York, später in Kalifornien in der Nähe ihrer Kinder und starb im Dezember 1960.

September 2023

Silberpokal für Friedrich Müller

Der ausgestellte Silberpokal mit einer Höhe von 21,5 cm stammt aus der Zeit der Deutschen Revolution von 1848/1849. 1850 fand in Mainz ein Prozess gegen rund vierzig Rheinhessen statt, denen vorgeworfen wurde an der Revolution beteiligt gewesen zu sein. Dr. Friedrich Müller, ein Mainzer Anwalt, verteidigte die Angeklagten erfolgreich und erreichte einen Freispruch. Aus Dankbarkeit wurde ihm von seinen Klienten dieser Pokal geschenkt. Die Inschrift lautet: „Dem Verteidiger, Herrn Advokat-Anwalt Friedrich Müller zur Erinnerung an den denkwürdigen politischen Prozeß des Jahres 1850, die freigesprochenen Angeklagten.“

Lange Jahre befand sich der Pokal im Besitz der Familie Müller. Ende der 1970er Jahre überreichte die Erbengemeinschaft von Friedrich Müller das für die Mainzer Stadtgeschichte bedeutende Stück der Stadt Mainz für seine historische Sammlung. So kam der Pokal in den Bestand des Stadtarchivs Mainz. Das Stadthistorische Museum Mainz bekam schließlich vor wenigen Wochen die Möglichkeit, diesen Pokal als Leihgabe ausstellen zu dürfen. Nach der Präsentation als Objekt des Monats ist der Pokal für einen weiteren Zeitraum in unserer Dauerausstellung zu sehen.

Die 1848er Revolution in Mainz

Im Zuge der 1848er Revolution wurde eine bewaffnete Mainzer Bürgerwehr unter Führung des Mainzer Rechtsanwalts Franz Zitz – ein Gründer des 1. Mainzer Carneval Vereins und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung – gegründet. Diese Bürgerwehr stand von Beginn an im Konflikt mit der preußischen Garnison in Mainz. Der Streit eskalierte schließlich am 21. Mai 1848, als es zu einer blutigen Auseinandersetzung der beiden Gruppen vor dem Mainzer Theater kam. Die Bürgerwehr wurde daraufhin entwaffnet.

In der Pfalz wurde 1849 der Aufstand eines Volksheeres durch preußische Truppen niedergeschlagen. Mehrere daran beteiligte Mainzer Bürger wurden daraufhin im Eisenturm inhaftiert.

1850 kam es im Dalberger Hof schließlich zu einem Prozess gegen die Inhaftierten vor dem Mainzer Geschworenengericht. Es war der größte politische Prozess, der je in Mainz stattgefunden hatte. Die Anklagepunkte waren Aufruhr, Hoch- und Landesverrat sowie die Störung der vom Großherzogtum Hessen mit anderen Staaten abgeschlossenen Allianz-, Freundschafts- und Staatsverträge. Der Verteidiger Friedrich Müller taktierte geschickt: Da der Großherzog von Hessen als Landesfürst von Mainz die Verfassung der Nationalversammlung anerkannt hatte, konnten sich die revolutionären Aktionen der Angeklagten gar nicht gegen das Großherzogtum richten. Im Gegenteil: Da der Großherzog die Verfassung akzeptiert hatte, setzten sich die Angeklagten ja sogar für die Durchsetzung jener Verfassung, also für den Willen ihres Landesherren, ein. Tatsächlich erreichte Müller durch diesen Kniff den Freispruch der Angeklagten.

Der Anwalt Dr. Friedrich Müller

Friedrich Müller wurde am 20. März 1810 als Sohn des Glaswarenhändlers Johann Georg Müller und dessen Frau Marie Josefine geb. Kreusler in Mainz geboren. Nach seinem Studium ließ er sich als Rechtsanwalt bei den Gerichten Rheinhessens in Mainz nieder und heiratete 1841 Anna Elisabeth Schreher, eine Tochter des Mainzer Bierbrauers Philipp Jakob Schreher. Als überzeugter Demokrat war Müller 1848 Mitglied des Bürgerkommitees, das dem Großherzog die 11 Forderungen der Mainzer Bürger überbrachte. Im Mai des Jahres schloss er sich dem neu gegründeten Demokratischen Verein an. Nach dem gewonnen Prozess 1850 trat Friedrich Müller politisch nicht mehr in Erscheinung. Er starb am 8. April 1858 in seinem Haus in der Mainzer Heiliggrabgasse.

Juni 2023

Das Leitobjekt des Monats Mai bleibt im Juni erhalten, allerdings unter neuem inhaltlichem Fokus und mit neu bestückter Vitrine.

Imperial Fernseh-Standgerät 21"

Das ausgestellte Fernseh-Standgerät aus den späten 1950er oder beginnenden 1960er Jahren stammt von der Tonmöbelfabrik „Kuba“ aus Wolfenbüttel. Das Unternehmen der Unterhaltungselektronik bestand von 1948 bis 1972 unter mehreren Namen. Nachdem Kuba in den ersten Produktionsjahren ausschließlich die Gehäuse fertigte und die Radio- und Fernsehchassis namhafter Hersteller verbaute, übernahm die Firma 1958 die Continental Rundfunk GmbH aus Osterode im Harz, die Rundfunkgeräte und Fernseher unter der Marke „Imperial“ herstellte. Fortan firmierte die Unternehmensgruppe unter Imperial Rundfunk und Fernsehwerk GmbH. Mit der Übernahme von Continental erwarb Kuba das nötige Know-how für die eigene Entwicklung und Produktion von Rundfunk- und Fernsehgeräten. Das hier präsentierte „Standgerät 21“ beinhaltet als Fernsehgerät das Modell 921 Automatic und wurde erstmals im Handbuch des Rundfunk- und Fernsehgroßhandels 1958/59 vorgestellt. Es kostete damals 1298 D-Mark.

70 Jahre Krönung Elizabeth II.

Am 2. Juni 1953 fand in der Westminster Abbey in London die Krönung von Elizabeth II. zur Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie des Commonwealth Realms statt. Dieser Tag ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Krönung ist auch ein Teil Mediengeschichte, denn es war das erste große Ereignis, das weltweit live im Fernsehen übertragen wurde. Bis zur Krönung ihres Thronfolgers Charles III. sollten fast 70 Jahre vergehen. Die Feierlichkeiten wurden am 06. Mai 2023 ebenfalls live aus der Westminster Abbey übertragen, aber inzwischen sind weltweit ausgestrahlte Ereignisse längst zur Normalität im Fernsehen geworden. Vor 70 Jahren jedoch war die Übertragung der Krönung keine Selbstverständlichkeit. Es gab Diskussionen innerhalb der britischen Regierung und Premierminister Winston Churchill lehnte die Fernsehübertragung ab. Doch Elizabeth II. bestand auf die Fernsehkameras und so kam es zur Übertragung durch die BBC, damals noch in schwarz-weiß. Vor 70 Jahren gab es noch keine Fernsehquoten und bei weitem nicht jeder Haushalt konnte sich einen Fernseher leisten. So traf man sich bei Freunden, Verwandten oder an öffentlichen Orten, um das Ereignis mitzuerleben. Geschätzte 277 Millionen Menschen weltweit sollen so die Krönung vor dem Fernseher verfolgt haben. Separat zur Live-Übertragung wurde das Ereignis auch in einem Farbfilm festgehalten, der später in den Kinos gezeigt wurde, wie zum Beispiel im „Capitol“ in Mainz.

„Public Viewing“ in Mainz

Auch in Mainz war 1953 für die meisten der Kauf eines Fernsehers ein Luxus, den man sich nicht leisten konnte. Gleichwohl gab es in den schweren Nachkriegsjahren eine Sehnsucht nach einem besseren Leben, einer schönen, romantischen Welt, frei von den Sorgen des Alltags. Um dem Bedürfnis vieler Menschen, die Krönung von Elizabeth II. live im Fernsehen zu verfolgen, nachzukommen, boten viele Restaurants, Cafés und Geschäfte in Mainz ein gemeinsames Fernseherlebnis in ihren Räumlichkeiten an, bei freiem Eintritt. Auch wenn es die Redewendung vor 70 Jahren noch nicht gab, so war doch das erste „Public Viewing“ in Mainz geboren. Um im heutigen Sprachgebrauch zu bleiben, war dies eine Win-Win Situation, man konnte die Krönung sehen und die Wirte steigerten den Umsatz. Beispiele waren das schwimmende Rheincafé Watrin, die Gaststätte zum Gautor oder die Restauration im Schlacht- und Viehof. Eine weitere Möglichkeit war, dass Rundfunkgeschäfte Fernsehgeräte in ihren Geschäftsräumen oder in Restaurants aufstellten und die Mainzer zur Live-Übertragung einluden. Sicherlich auch mit dem Ziel, den einen oder anderen Kaufvertrag abzuschließen.

Wer die Krönung nicht live im Fernsehen verfolgen konnte, hatte die Möglichkeit den separat zur BBC-Übertragung aufgenommenen Film zu sehen, und das in Farbe! So zeigte das „Capitol“ den Film „Eine Königin wird gekrönt“ und das „REX“ den Sonderbericht „Die Krönung in England“

Mai 2023

Imperial Fernseh-Standgerät 21"

Das ausgestellte Fernseh-Standgerät aus den späten 1950er oder beginnenden 1960er Jahren stammt von der Tonmöbelfabrik „Kuba“ aus Wolfenbüttel. Das Unternehmen der Unterhaltungselektronik bestand von 1948 bis 1972 unter mehreren Namen. Nachdem Kuba in den ersten Produktionsjahren ausschließlich die Gehäuse fertigte und die Radio- und Fernsehchassis namhafter Hersteller verbaute, übernahm die Firma 1958 die Continental Rundfunk GmbH aus Osterode im Harz, die Rundfunkgeräte und Fernseher unter der Marke „Imperial“ herstellte. Fortan firmierte die Unternehmensgruppe unter Imperial Rundfunk und Fernsehwerk GmbH. Mit der Übernahme von Continental erwarb Kuba das nötige Know-how für die eigene Entwicklung und Produktion von Rundfunk- und Fernsehgeräten. Das hier präsentierte „Standgerät 21“ beinhaltet als Fernsehgerät das Modell 921 Automatic und wurde erstmals im Handbuch des Rundfunk- und Fernsehgroßhandels 1958/59 vorgestellt. Es kostete damals 1298 D-Mark.

60 Jahre ZDF

Passend zum Objekt möchten wir auf das 60jährige Jubiläum des ZDF eingehen.

Am 1. April 1963 startete das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) seinen Sendebetrieb in Mainz. Zuvor hatte ab 1959 der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer versucht, ein zweites, gesamtdeutsches Fernsehprogramm zu etablieren, das – im Gegensatz zur ARD - nicht durch die Länder, sondern durch den Bund konzeptioniert werden sollte. Durch das erste Rundfunkurteil 1961 scheiterten diese Pläne vor dem Bundesverfassungsgericht und stattdessen wurde durch die Länder das Zweite Deutsche Fernsehen gegründet.

Der Sender siedelte sich auf dem 1962 als „Jubiläumssiedlung“ gegründeten und 1964 als Ortsbezirk entstandenen Lerchenberg an, wo ab Ende der 1960er Jahre ein Sendezentrum entstand, das spätestens mit der Errichtung des runden, ikonischen Sendebetriebsgebäudes in den 1980er Jahren schon fast wie eine Kleinstadt wirkte. Erst mit dem Umzug des Sendezentrums in die neuen Gebäude auf dem Lerchenberg 1984 wurden alle Abteilungen des ZDF an einer Stelle vereint – zuvor waren die verschiedenen Direktionen in Mainz verteilt gewesen und die Sendeleitung und die Chefredaktion hatten in Wiesbaden gesessen. Das ZDF unterstrich die Bedeutung von Rheinland-Pfalz als wichtigem Medienstandort und ist heute über das Bundesland hinaus ein wichtiger Arbeitgeber.

Die Mainzelmännchen

Von Anfang an mit dabei waren die Mainzelmännchen, die schon bald zu dem Erkennungsmerkmal und Maskottchen des ZDF wurden und einen wichtigen Teil der Corporate Identity bildeten. Bereits am zweiten Sendetag tauchten die sechs Trickfiguren erstmals im Programm des ZDF auf. Erfunden wurden sie von Wolf Theodor Gerlach, um eine Trennung von Werbung und Programm zu illustrieren. Diese Trennung war staatsvertraglich vorgeschrieben. Längst werden die Mainzelmännchen auch mit der ganzen Stadt Mainz assoziiert und sind im Stadtbild allgegenwärtig. Seit 1970 gibt es beispielsweise Darstellungen der Mainzelmännchen in einem Chorfenster der Mainzer Karmeliterkirche. Seit 2016 befinden sich außerdem an unterschiedlichen Stellen sogenannte „Mainzelampeln“ mit dem Mainzelmännchen Det als Ampelmännchen. Auch bei der Straßenfastnacht sind die Mainzelmännchen stets dabei.

April 2023

Schulranzen aus der Nachkriegszeit

Wie viele Erfindungen oder Gegenstände des Alltags so hat auch der Schulranzen seinen Ursprung im Militär. Der Schulranzen wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Weiterentwicklung des Tornisters für Soldaten eingeführt. Anfangs wurden Schulranzen größtenteils aus Leder gefertigt und es gab unterschiedliche Modelle für Jungen und Mädchen. Üblicherweise war der Ranzen eines Jungen mit einer langen Klappe versehen und wurde mit Riemchen verschlossen. Die Klappe eines Mädchenranzens war kürzer und hatte ein Schloss. In den 1960er Jahren fand ein Wandel statt, die Schulranzen wurden bunter, leichter durch Verwendung anderer Materialien wie Nylon, rückenfreundlicher und kindergerechter.

Auch der Inhalt des Schulranzens hat sich im Laufe der Zeit geändert. Findet man heute zum Beispiel Filzstifte, Schreib- und Rechenhefte im Ranzen, so waren früher die Schiefertafel und die Rechentafel unverzichtbar.

Auch wenn der hier ausgestellte Ranzen durchaus als Luxusgegenstand betrachtet werden kann, so wurde er auch anderweitig eingesetzt, so z. B. als Schlitten beim Rodeln im Winter oder als Hilfsmittel bei Raufereien auf dem Schulhof.

Schiefertafel

Bis zu seiner industriellen Herstellung war Papier zu teuer, um in der Schule eingesetzt zu werden. Daher wurde hier auf die relativ preiswerte Schiefertafel zurückgegriffen. Als Material wurde Tonschiefer verwendet, der in Deutschland abgebaut wurde (Fichtelgebirge, Eifel, Thüringen, Taunus, Hunsrück, Oberlausitz, Vogtland). Der zugehörige Schreibstift, der sogenannte Griffel, bestand ebenfalls aus Tonschiefer. Ein Vorteil der Tafel war die Wiederverwendbarkeit, der geschriebene Text oder die Zahlen konnten mit einem Schwämmchen wieder weggewischt werden.

Bis in die 1960er Jahre wurde die Schiefertafel im Schulbetrieb verwendet und war somit Bestandteil eines Schulranzens.

Rechenbrett

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Schulranzens dieser Zeit war das Rechenbrett, auch als Abakus bekannt. Der Abakus wird seit mehr als 4000 Jahren verwendet und ist damit eines der ältesten bekannten Rechenhilfsmittel. Im Laufe der Zeit wurden in unterschiedlichen Kulturen verschiedene Varianten entwickelt. In der westlichen Welt war, und ist teilweise heute noch, der dem Dezimalsystem angepasste Abakus verbreitet. So wie bei der Schiefertafel gab es größere Modelle, die der Lehrer als Unterrichtsmittel verwendete, und kleinere als Hilfsmittel der Schülerinnen und Schüler und damit Teil des Ranzens. Mit dem Abakus ließen sich problemlos die 4 Grundrechenarten ausführen.

Provenienz des Schulranzens

Der ausgestellte Ranzen gehörte einem Mainzer Jungen, der im Juli 1948 das Licht der Welt erblickte. Der Junge wuchs in der Rheinstrasse 3, 4/10 auf, einem Hinterhaus im Hof eines zerbombten Hauses. Ostern 1952 wurde er in der Eisgrubschule eingeschult. Sein Patenonkel hat den Ranzen bei Leder Klein in der Großen Bleiche gekauft. Als Erwachsener schenkte der Junge seinen Schulranzen dem Stadthistorischen Museum Mainz.

März 2023

Modell des Neuen Brunnen

Das originalgetreue Modell des Neuen Brunnen wurde im Maßstab ca. 1:20 von Goldschmiedemeister Richard Weiland vermutlich Ende der 1950er Jahre geschaffen. Das überwiegend aus Kupfer und Bronze gearbeitete Modell hatte der Goldschmiedemeister aus dem Fenster seines Hauses Große Bleiche 28 A schauend im Original direkt vor Augen. Das Modell besteht aus dem Brunnenbecken, 50 cm in der Länge und bis zu 28 cm in der Breite, der stattliche Obelisk ist 56 cm hoch. Auch die Brunnenfiguren, bestehend aus den Flussgöttern und den wasserspeienden Löwen, sind originalgetreu fein ausgearbeitet.

Zur Vorgeschichte des Neuen Brunnen

Ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurden durch Kurfürst Johann Philipp von Schönborn als Stadterweiterung in Richtung Westen die drei Bleichen (ehemalige Bleichwiesen), die Große, die Mittlere und die Hintere Bleiche angelegt und durch Querstraßen verbunden. In der Mitte der Großen Bleiche wurde ein Platz, der sog. Speisemarkt, geschaffen. Auf diesem frei gelassenen Platz ließ Kurfürst Lothar Franz von Schönborn 1724 -1727 den zunächst „Schönbrunn“ genannten Neuen Brunnen errichten.

Den prunkvollen spätbarocken Brunnen schuf Johannes Weydt, seines Zeichens Hofwerk- und Stadtbaumeister unter Lothar Franz von Schönborn. Der Neue Brunnen war Teil einer repräsentativ angelegten Platzanlage und stand auf einem Sockel aus drei Stufen. Der Obelisk ist 12 Meter hoch. Die Flachreliefs, die den Obelisken überziehen bestehen aus Emblemen und allegorischen Hieroglyphen. Dabei werden die Themenkreise „Krieg“ auf der Westseite, „Künste“ auf der Ostseite, „gute Staatshaushaltung“ auf der Südseite und „Handel“ auf der Nordseite abgebildet. Am Fuße des Obelisken sitzen die aus Muschelkalk gefertigten Flußgötter, „Rhein“ und „Main“ symbolisierend, die der Bildhauer Matthias Hiernle 1726 schuf. Hierbei handelt es sich um Kopien von 1877 (Bitte den untenstehenden Korrekturhinweis beachten), die Originale sind im Landesmuseum ausgestellt. 1828 wurden die ursprünglich vorhandenen Nymphen ausgetauscht gegen zwei Sphinxen von Bildhauer Joseph Scholl.

Zwischen der Renovierung 1877 und 1934 wurde der Brunnen durch ein schmiedeeisernes Gitter begrenzt. Den Bombenangriffen auf Mainz trotzte der Brunnen glücklicherweise, er blieb mit geringen Beschädigungen erhalten. Die letzte Sanierung wurde 2002 erfolgreich durchgeführt.

Provenienz des Modells

Das Brunnenmodell wurde in der Werkstatt des Goldschmiedemeisters Richard Weiland jr., Große Bleiche 28 A, vermutlich Ende der 1950er Jahren gefertigt.

Am Brunnenrand sind Namen eingraviert: E. Mayer, A. Dickenscheid, H. Reitz, A. Dickenscheid, H. Schauermann jr., D. Schweibächer, G. Beitz, J. Müller, G. Schnell. Die Herren waren überwiegend im Friseurgewerbe tätig, was die Vermutung nahelegt, dass das Modell als Wanderpreis weitergereicht wurde.

Nach dem Tod von Günter Beitz aus Gonsenheim übergab seine Frau Marion Beitz im Januar 2019 das Modell an das Stadthistorische Museum Mainz.

Korrektur

Bei einer aufmerksamen Leserin des Newsletters möchten wir uns für den folgenden Hinweis bedanken:

Die beiden Flussgötter, original aus Sandstein, wurden erst 1963 durch Kopien in Muschelkalk ersetzt und nicht schon 1877. Im Jahr 1877 wurde die Aufstellung der Figuren lediglich gedreht, so dass die Löwen parallel zur Großen Bleiche standen, so wie es heute noch der Fall ist.

Die alten Sandsteinfiguren wurden 1963 in das damalige Altertumsmuseum, heute Landesmuseum, verbracht und sind seither dort ausgestellt.

Februar 2023

Wintermantel eines Gastarbeiters

Der Italiener Bruno Bellini kam 1959 nach Deutschland. Er war nicht darauf vorbereitet, dass es dort so kalt sein würde. Daher kaufte er sich diese Winterjacke. Am 1. März 1962 eröffnete der gelernte Bäcker mit dem "Como Lario" in der Neubrunnenstraße das erste ausländische Speiselokal in Mainz.

Der bundesweite wirtschaftliche Aufschwung der 1950er Jahre hatte zur Folge, dass es Ende des Jahrzehnts an Arbeitskräften mangelte. Bundesweit warb man deshalb um Arbeitsmigranten. 1959 siedelten sich auch in Mainz die ersten sogenannten Gastarbeiter an. Nicht alle kamen über die Anwerbeabkommen, die in den 1950er und 1960er Jahren mit verschiedenen Ländern geschlossen wurden, viele reisten auch allein oder mit Verwandten ein und suchten sich vor Ort Arbeit. Etliche blieben in Deutschland und holten auch ihre Familien nach.

Viele Angehörige der zweiten Generation dieser Familien, die in der Heimat geboren und später nachgeholt wurden, hatten es besonders schwer weil sie teilweise ohne Eltern aufwuchsen und im Heimatland den Schulabschluss machten, wodurch sie häufig nicht so gut Deutsch sprachen. Die dritte Generation wurde in der Regel in Deutschland geboren und wuchs hier auf – sie sind von Deutschen ohne Migrationshintergrund nicht zu unterscheiden. Heute sind sie ganz selbstverständlich unsere Mitbürger:innen, Nachbarn, Kolleg:innen und Freunde.

Bis in die 1970er hinein stellten italienische Staatsbürger mit ungefähr der Hälfte aller Migranten den größten Anteil der ersten Gastarbeitergeneration in Mainz. Heute sind es türkische Staatsangehörige mit gut 20 Prozent. Über ein Viertel der Mainzer Bevölkerung hat heute einen Migrationshintergrund.

Eines der Hauptprobleme der ersten Gastarbeitergeneration bestand in der Wohnungssuche. Zumutbarer Wohnraum war knapp. Die ersten „Gastarbeiter“ gingen meistens davon aus, nur für eine befristete Zeit in Deutschland zu arbeiten und dann in ihr Heimatland zurückzukehren. So kamen zunächst hauptsächlich Männer ohne ihre Familien. Für sie errichteten größere Unternehmen Sammelunterkünfte in Werksnähe. Dies verhinderte eine Durchmischung mit der einheimischen Bevölkerung. Mangelnde Sprachkenntnisse erschwerten die Integration anfangs zusätzlich.

Als die Migranten dann im Laufe der Jahre dauerhafte Arbeitsstellen bekamen und teilweise ihre Familien nachholten, nahm der Wunsch nach einer eigenen Wohnung zu. Die Wohnungssuche gestaltete sich schwierig – oft blieben nur Ein-Zimmer-Wohnungen ohne eigene Küche oder Zwei-Zimmer-Wohnungen zu überteuerten Mietpreisen. Auf dem Wohnungsmarkt waren die Familien oft benachteiligt, weil Vermieter:innen nicht an Ausländer vermieten wollten. Bis 1972 lebten noch immer rund 20% der „Gastarbeiter“ in den Sammelwohnheimen. Ausländische Kinder besuchten häufig sogenannte Vorbereitungsklassen, die nach Nationalitäten getrennt waren. Das machte eine spätere Integration in deutschsprachige Klassen schwierig. Die fehlenden Bildungschancen für Kinder aus Migrantenfamilien waren daher ebenfalls ein Problem.

Provenienz der Jacke

2018 startete das Stadthistorische Museum zusammen mit elf Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss das Projekt „Mainzer ‚Gastarbeiter‘ der ersten Generation“. Grundlage für die daraus resultierende Sonderausstellung sind Gespräche mit zehn Frauen und Männern aus verschiedenen Ländern gewesen. Unter ihnen auch Bruno Bellini, der dem Museum seine Winterjacke als Objekt spendete.

0.2.Dezember 2022

Das Varianto System wurde von der Firma Schuco im Jahre 1951 auf den Markt gebracht. Das System 3010 begeisterte durch eine innovative Technik und Vielseitigkeit. Es wurden unterschiedliche Varianto-Kästen (Starter- und Aufbaupakete) angeboten, deren Inhalte sich beliebig kombinieren ließen. Ausbaufähig wie bei einer Eisenbahnanlage konnten so komplexe Verkehrssituation gespielt werden mit Brücken, Weichen, Tunneln, Ampeln und dergleichen mehr. Zur Führung der Autos dienen Leitdrähte, die eine flexible Streckenführung ermöglichen. Revolutionär ist die Technik der Federmotor-Autos: Angetrieben wurden sie wie üblich über die beiden Hinterräder, gelenkt jedoch über ein fünftes Rad, das sich zwischen den beiden Vorderrädern befand. In dieses Rillenlenkrad passten genau die Leitdrähte - flexible für Kurven und starre für lange Geraden. Zusätzlich waren die Autos ausgestattet mit einem Hebel für Stopp und für drei verschiedene Geschwindigkeiten sowie einer aufsteckbaren Fernlenkwelle für eine Fernsteuerung.

Die Form der Autos spiegeln den Zeitgeist im Wirtschaftswunderland der 1950er Jahre wider. Vorbilder waren Autos amerikanischer Unternehmen, jedoch mit dem Label „Made in US-Zone Germany“.

Selbst das Thema Elektromobilität wurde bei Schuco bereits damals aufgegriffen. Varianto Elektroautos (angetrieben mit zwei 1,5V Batterien) konnten auf allen Varianto Systemen fahren. Und es gab sogar Ladesäulen. Die Schuco-Tankstelle 3055 besaß einen Trafo, an dem die Batterien innerhalb von 5 Minuten aufgeladen werden konnten.

Geschichte der Firma Schuco

Im Jahre 1912 gründeten der Kaufmann Heinrich Schreyer und der Werkzeugmacher Heinrich Müller in Nürnberg die Spielwarenfirma „Schreyer und Co.“ Aus der Zusammensetzung von Schreyer und Co wurde 1924 die Schutzmarke Schuco eingetragen. Heinrich Müller erfand ständig zukunftweisende Mechaniken und meldete zahllose Patente an. Mitte der 30er Jahre wurden die ersten Spielzeugautos produziert, auf denen der spätere Weltruf der Firma basiert. Besonders populär waren das legendäre „Wende-Auto“ und der Mercedes „Silberpfeil“, genannt Schuco Studio.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Produktion (zuerst Export nur nach USA) wieder aufgenommen und um neue Modelle erweitert, darunter das erfolgreiche System „Varianto“.

In den 1960er Jahren verpasste die Firma weitreichende Veränderungen auf dem Spielzeugmarkt, wie die Ablösung von Blechspielzeug durch Kunststoff- und Spritzgussmodelle. 1976 meldete die Firma Konkurs an und es erfolgten mehrere Eigentümerwechsel. Seit 1999 gehört Schuco zur SIMBA DICKIE GROUP und setzt wieder Maßstäbe bei der Produktion von Zinkdruckguss-Modellen.

0.3.November 2022

Die Mainzer Bürgerschaft sollte endlich nach 500 Jahren wieder ein Rathaus erhalten.

1969 einigte man sich auf den Entwurf der dänischen Architekten Arne Jacobsen und Otto Weitling, der einen modernen Bau unmittelbar am Rheinufer vorsah. Das Mainzer Rathaus wurde von Anfang an als Gesamtkunstwerk verstanden. So wurden 1973 auch die Sitzmöbel nach Entwürfen Arne Jacobsens bei Fritz Hansen hergestellt. Von den etwa sechs Typen der Stuhlserie 7 (1950 und später) zeigen wir als Objekt des Monats November 2022 den Stuhl: „Möwe“ Nr. 3208 (mit Armlehne), englisch „Seagull“.

Die Konferenzräume (ausgenommen die Kantinensäle) tragen die Namen der Partnerstädte von Mainz. Die darin enthaltene Bestuhlung von A. Jacobsen / F. Hansen ist wie das Rathaus selbst denkmalgeschützt. Der Stuhl „Möwe“ kam von Beginn an im Zimmer „Louisville“ und im Empfangsraum zum Einsatz.

460 Stühle der Serie 7 (darunter auch die Möwe) wurden für das neue Rathaus angeschafft, 2006 wurden 270 davon mit einem Gesamterlös von 85.000 EURO versteigert. Der Ertrag wurde für die Sanierung der verbleibenden 190 Stühle verwendet. Auch nach der umfänglichen Sanierung des Rathauses (Beginn 2019, Abschluss ca. 2025) werden die Designerstühle die Räume wieder schmücken.

Im Rahmen der Versteigerungsaktion der Stühle im Jahr 2006 entschied das städtische Hauptamt dem Stadthistorischen Museum Mainz drei verschiedene Stuhlmodelle, darunter die Nr. 3208 „Möwe“, zu überlassen. Der Stuhl stammt aus der nicht überarbeiteten Charge und zeigt deshalb deutliche Gebrauchsspuren und Beschädigungen im Bereich des Lederbezuges. Bisher konnte das Designer-Sitzmöbel mangels passender Themen noch nicht ausgestellt werden. Es freut uns daher sehr, dass es nun im Rahmen des „Objekts des Monats“ möglich wurde.

0.4.Oktober 2022

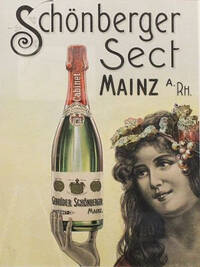

In diesem Monat widmen wir uns der Schönberger Sektkellerei, insbesondere einem Werbeplakat, das um 1905 hergestellt wurde. Es war für die Dekoration von Schaufenstern und zum Aushang in Wein- und Sekthandlungen, sowie für die Präsentation auf Messen bestens geeignet.

1876 eröffnete Abraham Schönberger eine Weinhandlung im Eisgrubweg 7. Er war mit Karoline geb. Adler verheiratet und das Paar hatte acht Kinder. In den 1880er Jahren begann Abraham mit der Schaumweinherstellung. Seine Söhne Eugen und Arthur besuchten das Realgymnasium und erhielten im Anschluss daran eine Ausbildung im Weinfach. Eugen wurde im elterlichen Betrieb für die kaufmännisch technische Seite qualifiziert, sein Bruder Arthur für die handwerkliche. Er erlernte in Frankreich die Champagner-Herstellung.

1892 starb Abraham Schönberger. Seine Witwe Karoline übernahm die Weinhandlung für zehn Jahre als Prokuristin. Der Sohn Eugen stieg in die Geschäftsleitung auf. Mit Arthurs Einstieg in die Firma wurde 1906 der Weinhandel aufgegeben und die alleinige Sektproduktion in der Walpodenstraße aufgenommen. Die Schwester Berta wurde Prokuristin im Familienbetrieb. Zu Beginn produzierten die Schönbergers Billigsekte, stiegen jedoch 1909 auf die Herstellung hochwertiger Sekte und Champagner um. Dabei war man sehr erfolgreich. Unter mehr als 100 Konkurrenten wurde die Firma Schönberger als einzige Sektkellerei in jüdischem Besitz diejenige mit dem drittgrößten Flaschenumsatz. Nach dem Tod Arthurs am 7. Dezember 1931 führten die Geschwister Eugen und Berta die Firma weiter.

Ein derart erfolgreiches Unternehmen gelangte nach der Machtübertragung rasch ins Visier der Nationalsozialisten. Eugen wehrte sich lange gegen den Verkauf des Familienbetriebes. Wendepunkt war die Reichspogromnacht vom 9./10. November 1938. Während die Schönbergers erreichen konnten, dass ihre Produktionsanlagen verschont wurden, wurde Eugens Wohnung durch die SA zerstört. Unter erpresserischem Druck des Kreiswirtschaftsberaters Jamin unterschrieb Eugen Schönberger den Kaufvertrag mit dem Wiesbadener Weinhändler Dr. Wilhelm Ruthe. Die Arisierung erfolgte mit Hilfe der Industrie- und Handelskammer Mainz.

Das Stadthistorische Museum Mainz besitzt vom Hause Schönberger noch zahlreiche Exponate, die in unserer Begleitvitrine bzw. in der Dauerausstellung zu sehen sind.

0.5.September 2022

Den Auftakt zu den Objekten des Monats bildet eine Chiffonniere, eine Sonderform der Kommode, ein Schubladenschrank, der in der Regel mit 7 Schubladen ausgestattet ist. Das sehenswerte Möbelstück wurde um 1840 in der Werkstatt des Mainzer Möbelschreiners Wolfgang Knussmann hergestellt. Es ist aus Tannenholz gefertigt und mit Nussbaumholz in Wurzelmaserung furniert.

Die Werkstätten der Schreinerfamilie Knussmann existierten von 1755 bis 1874 an verschiedenen Standorten in Mainz und wurden sowohl national als auch international durch Beiträge zu den Weltausstellungen 1862 in London und 1867 in Paris bekannt. Neben Bildern der ungefähren Standorte der Werkstätten sind auch eine Auswahl von Geschäftsbriefen, Rechnungen und Berichten aus dem Jahre 1870 ausgestellt.

Bis Ende des Monats gibt es noch die Gelegenheit, die Chiffonniere zu sehen. Danach wird sie durch das Objekt des Monats Oktober ausgetauscht. Die Vorbereitungen hierzu laufen, bleiben Sie gespannt!